Luftfahrtlexikon.com

Die Concorde gehört zu den berühmtesten Flugzeugen der Geschichte und war das 1. Überschallflugzeug für planmäßige Passagierflüge. Diese begannen am 21. Januar 1976, als Air France und British Airways von Paris nach Rio de Janeiro, bzw. London nach Bahrein flogen. Wegen der Überschallschleppe (typischer Doppelknall) kann die Maximalgeschwindigkeit nur auf dem Ozean erreicht werden. Über Land fliegt die Concorde im Unterschallbereich.

Die Kabinenbreite beträgt nur knapp 2,90 Meter. Ein separater Frachtraum ist nicht vorhanden. Bei diesen Maßen ist nur eine Bestuhlung von vier Sitzen nebeneinander und einem Mittelgang möglich. Die Passagierkapazität ist daher beschränkt: Je nach Sitzreihenabstand finden zwischen 100 und 128 Fluggäste Platz. Für das Wohl der Passagiere sorgt eine 6-köpfige Besatzung, im Cockpit sitzt eine 3-köpfige Crew.

Die Concorde hat ein maximales Startgewicht von 185 Tonnen. Über die Hälfte des Startgewichts geht auf das Konto des Treibstoffs (circa 120 000 Liter). Die Triebwerke verbrauchen ca. 20 Tonnen Kerosin pro Stunde. Dies bedeutet bei 2.000 km/h einen Verbrauch von 1.250 Liter auf 100 Kilometer. Damit erzielt die Concorde eine Reichweite von rund 5.900 Kilometer. Deshalb gelangt sie gerade von London oder Paris nach New York im Direktflug. Bei einem Flug von (z.B.) London nach Südamerika müsste sie in Lissabon zum Auftanken zwischenlanden.

Zum Vergleich: Der Treibstoffverbrauch einer Boeing-747 “Jumbo” beträgt knapp die Hälfte von dem der Concorde. Bei gleichem Vorrat von rund 70 Tonnen hat ein Jumbo damit eine Reichweite von etwa 12.000 Kilometer, kann aber etwa 350 bis 400 Passagiere transportieren.

Das Überschallflugzeug Concorde fliegt doppelt so schnell wie der Schall. Die hohe Zielsetzung der erreichbaren Geschwindigkeit erforderte einen Konstruktionsaufwand, der sich wenig an der Wirtschaftlichkeit orientierte, wohl aber an der unbedingten Machbarkeit. Zu der Machbarkeit gehörte auch, deutlich enger an die Grenzen der Belastbarkeit zu gehen.

Im Überschallflug erhitzt sich die Außenhaut eines Flugzeugs beträchtlich. Herkömmliche Leichtmetallegierungen und standardmäßige Konstruktionsmethoden der meisten Teile können den Auswirkungen der kinetischen Erwärmung bei dieser Geschwindigkeit gerade noch standhalten. Der Bug der Concorde ist einer Temperatur von rund 150°C und die Flügelvorderkante 130°C ausgesetzt. Die übrigen Flächen erhitzen sich auf unter 125°C. Dadurch verlängert sich die Cocorde um bis zu 30 cm.

Um der Erwärmung standzuhalten, bestehen die grundlegenden Formteile aus einer speziellen hitzebeständigen Aluminiumlegierung, die anfänglich für Bauelemente der Turbojet-Triebwerke entwickelt wurden. Die Zähfestigkeit dieser Legierung wird erst bei Temperaturen von mehr als 130°C in Mitleidenschaft gezogen. Bis 130°C ist die Dauerfestigkeit jedoch gut. Bei der Concorde wurde eine Verbesserung der Dauerfestigkeit erreicht, die bei 150°C immer noch gut war. Um die Zelle dennoch aus dem üblichen Leichtmetall herstellen zu können, wurde bei der Concorde die Maximalgeschwindigkeit auf Mach 2,2 begrenzt. Bei dieser Geschwindigkeit erhitzt sich die Außenhaut lediglich auf 125 Grad Celsius, so dass bis zur Differenz von 150 Grad noch genügend Sicherheitsabstand bestand. Um die Sicherheit nicht zu verringern, war der Überprüfungsaufwand während des Fluges und am Boden erheblich größer als sonst. In den Tragflächen wirkt das Kerosin in den integrierten Tanks als Kühlblock.

Trotzdem dehnt sich die Concorde wegen der Hitze etliche Zentimeter im Überschallflug aus. Ein bei Mach 2,2 entstandener Spalt zwischen (z.B.) zwei Schränken, in den man bequem seine Handfläche stecken kann, ist beim Langsamflug, bzw. am Boden nicht mehr vorhanden. Die Einbauten stehen wieder bünbig.

Um schneller als der Schall fliegen zu können, benötigt das Flugzeug eine besondere Flügelform, die sogenannten Deltaflügel. Diese sind aber im Langsamflug – also bei Start und Landung – aerodynamisch ungünstig, weil Deltaflügel wegen der fehlenden Wölbung der Tragflächenoberseite keinen Auftriebssog erzeugen. Daher kann die Concorde nur mit Hilfe von Nachbrennern – wie sonst nur beim Kampfjet – starten, die kurzfristig 20 Prozent mehr Schub bringen, weil die erforderliche höhere Startgeschwindigkeit ausgeglichen werden muss.

Die Concorde ist, wie bereit erwähnt, größtenteils mit herkömmlichen Konstruktionverfahren und Materialien hergestellt. Der Rumpf ist im Grunde ein Druckzylinder mit fast gleichbleibendem Querschnitt. Die Steuerflächen bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl in Wabenbauweise Die Deltaflügelkonstruktion besteht aus Mehrfachholmen in Torsionskastenbauweise. Im Flügel sind die Integraltreibstofftanks, Triebwerke und das Fahrwerk untergebracht.

Die Concorde besitzt lange Fahrwerksbeine. Nur so kann verhindert werden, dass sie beim Start auf der Fahrbahn aufsetzt. Bei allen Deltaflugzeugen muß der Bug höher sein, als es normalerweise der Fall ist, insbesondere wenn die Triebwerke unter den Tragflächen angebracht sind.

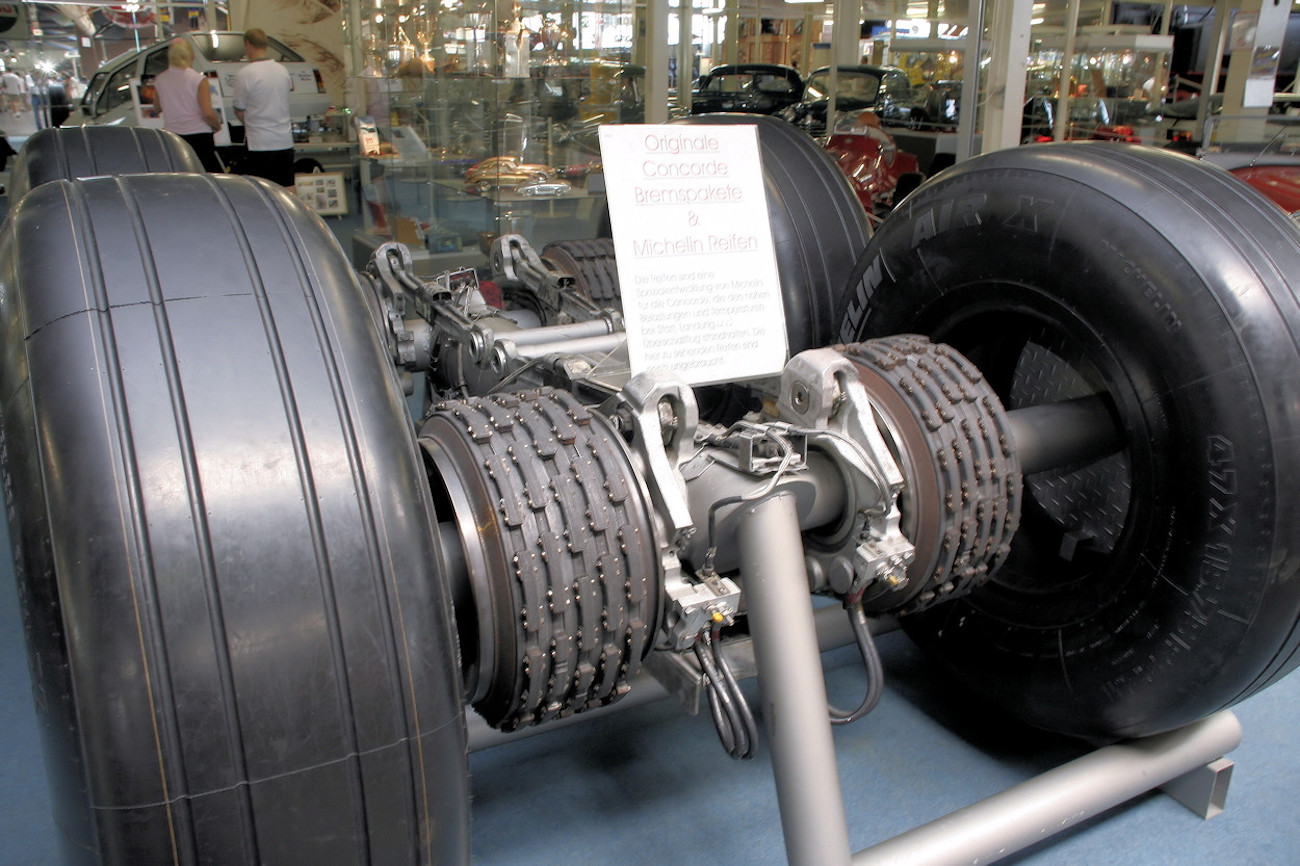

Die Reifen müssen durch plötzliche Beschleunigung bei der Landung und wegen der hohen Startgeschwindigkeit von fast 400 km/h extreme Belastungen aushalten. Daher werden die Reifen bereits nach 30 Landungen gewechselt. Zudem besitzt die Concorde ein Überwachungssystem für den Reifendruck.

Technische Kurzbeschreibung:

Rumpf: Ganzmetall-Halbschalenbauweise; Rumpfnase um 17,5° absenkbar.

Tragflächen: freitragender Tiefdecker; Ganzmetall-Deltaflügel mit mehreren Holmen; vordere Flügelteile als Einzelteile an den Rumpf angebaut; drei Klappen an jeder Flächen-Hinterkante; elektrische Nasenenteisung.

Leitwerk: Seitenleitwerk in Ganzmetallbauweise; zwei Seitenruder; keine Enteisung.

Fahrwerk: einziehbares Bugfahrwerk mit Zwillingsrädern und 2 Haupt-Fahrwerksschlitten mit je vier Rädern; einziehbarer Sporn.

Prototyp: Nicht verglastes Visier, Bug konnte nur auf 12.5° (statt 17.5°) abgesenkt werden.

| Spannweite | 25,56 m | ||

| Länge | 62,74 m | ||

| Höhe | 11,32 m | ||

| Höhenleitwerk (Fläche) | 32 m2 (incl. Querruder) | ||

| Seitenleitwerk (Fläche) | 10,4 m² | ||

| Rumpfdurchmesser | 2,88 m innen | ||

| Kabinenlänge | 39,32 m | ||

| Max. Kabinenbreite | 2,63 m | ||

| Max. Kabinenhöhe | 1,96 m | ||

| Kabinenvolumen | 238 m³ | ||

| Flügelfläche | 358,25 m² | ||

| Flächenbelastung | 517 kg/m² | ||

| Fahrwerk (Spur) | 7,7 m | ||

| Fahrwerk (Radstand) | 18,2 m | ||

| Max. Tankkapazität | ca. 120.000 Liter | ||

| Max. Rollgewicht | 186.880 kg | ||

| Max. Startgewicht | 185.065 kg | ||

| Max. Landegewicht | ca. 110.000 kg | ||

| Höchstgeschwindigkeit | 2.639 km/h | ||

| Höchstgeschwindigkeit | 2,2 Mach |

| Max. Reisegeschwindigkeit | 2.180 km/h / 2,04 Mach | ||

| Startgeschwindigkeit | ca. 380 km/h | ||

| Landegeschwindigkeit | 300 km/h | ||

| Startrollstrecke | 2.800 m bis 3.400 m | ||

| Landerollstrecke | ca. 2.000 m bis 2.220 m | ||

| Max. Steigleistung | 25 m/s | ||

| Max. Flughöhe | ca. 18.300 m | ||

| Max. Reichweite | ca. 8.330 km | ||

| Max. Passagiere | 125 bei 86 cm Bestuhlung | ||

| Max. Passagiere | 100 bei 94 cm Bestuhlung | ||

| Frachtvolumen | ca 20 m³ (Unterflur) | ||

| Besatzung | 3 | ||

| Triebwerke | Rolls Royce / SNECMA Olympus | ||

| . | 593 Mk 610 | ||

| Triebwerksanzahl | 4 | ||

| Schubkraft (Dauer) | 4 x 13.060 kp | ||

| Schubkraft (Start) | 4 x 14.220 kp | ||

| Schubkraft mit Nachbrenner | 4 x 17.260 kp | ||

| Geräuschpegel (Start) | ca. 120 dB | ||

| Verbrauch | 50.000 lbs/h |

Rolls Royce / SNECMA Olympus 593 Mk. 610

Zusammen mit der SNECMA wurde das Olympus 593 für die Concorde entwickelt. Das Triebwerk wurde aus dem Olympus 22R-320 entwickelt, ein Strahltriebwerk, das ursprünglich beim Versuchsflugzeug BAC TSR.2 verwendet wurde. SNECMA übernahm dabei 40 % der Arbeiten und entwickelte Schubdüse, Schubumkehrvorrichtung, Schalldämpfer und Nachbrenner, während Bristol Engine Division von Rolls-Royce für das Rumpftriebwerk zuständig war.

Dabei handelt es sich um ein Zweitrommeltriebwerk, und die beiden Niederdruckkompressoren haben sieben Stufen. Das Verdichtungsverhältnis beträgt 1:14,8. Der Luftstrom steht beim Eintritt in das Triebwerk unter einem Druck von 2 bar und hat eine Temperatur von 150°C. Dies steht im krassen Gegensatz zur Außentemperatur von 0.07 bar und einer Außentemperatur von -57°C in 18.300 m Höhe. Daher wird der Druck auf ca. 5,8 bar und die Temperatur auf 550°C durch mechanische Verdichtung erhöht, respektive angeglichen.

Die Form der Düse muß folglich den unterschiedlichen Flugbedingungen permanent angepaßt werden können. Bei etwa 1.500 km/h wird z.B. die Düse geschlossen, und durch darüber- und darunterliegende Hilfseinlaßöffnungen strömt zusätzliche Luft ein. Bei Reisegeschwindigkeit über Mach 2 ist die Düse jedoch vollständig geöffnet. Nach der Landung wird die Schubumkehr in Betrieb genommen. Hierzu entweicht der Gasstrom durch herkömmliche Kaskaden oben und unten, die sich direkt hinter den Zusatzklappen der Düse befinden (siehe Foto).

Die 4 Rolls-Royce Bristol/SNECMA Olympus Triebwerke erzeugten eine Schubkraft von jeweils rund 15.000 kp. Sie sind außenbords des Hauptfahrwerks in zwei Triebwerkzellen unter der Tragfläche montiert. Auf diese Weise sind die Ansaugöffnungen durch den Überstand der Tragflächen geschützt, und dies sorgt für einen geradlinigeren Luftstrom und reduziert die negative Wirkung der Anstellwinkelveränderung bei Starts und Landungen auf die Ansaugleistung auf ein Mindestmaß. Wie bereits erwähnt, hängt die Leistungsfähigkeit eines Überschalltriebwerkes hauptsächlich von der Leistungsfähigkeit der Ansaugöffnung und Abgassysteme ab. Bei der Concorde verfügen die Ansaugöffnungen daher über eine verstellbare Rampe. Damit kann die Luftzufuhr zum Triebwerk reguliert werden.

Für den erheblichen Kerosinbedarf mußten die Ingenieure Platz finden. Sie verteilten daher die großen Tanks in den gesamten Flügelflächen und im Rumpf. Um die Flugeigenschaften nicht zu beeinträchtigen, wurde ein System installiert, mit dem das Kerosin während des Fluges in den Tanks wie gewünscht verteilt werden kann.

Das Treibstoffsystem der Concorde wird nicht nur zur Treibstoffversorgung der Triebwerke benutzt, sondern auch zur Kühlung und Veränderung der Trimmlage. Jede Haupttankgruppe hat zwei Sammeltanks, die stets gefüllt sind und die Triebwerke auf ihrer Seite mit Treibstoff versorgen. Besondere Tanks am Ende jeder Rumpfseite werden zur Trimmung benutzt, um das Flugzeug in der Waage zu halten, d.h. um das korrekte Verhältnis zwischen Schwerpunkt und aerodynamischem Druckzentrum aufrechtzuerhalten. Treibstoff wird beim Start und während die Maschine auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt nach hinten gepumpt, und nach vorne, wenn der Flug im Unterschallbereich fortgesetzt wird. Während des Überschallflugs wird der Schwerpunkt innerhalb enger Richtwerte gehalten. Die verwendete Triebwerksregelung von Lucas war das erste einsatzbereite FADEC der zivilen Luftfahrt.

Technische Daten des Olympus 593 Mk. 610

Länge: 4.039 mm, mit Düse: 7.112 mm

Einlaufdurchmesser: 1.212 mm

Gewicht: 2.971 kg (6,550 lb), mit Nachbrenner, Düse und Schubumkehr: 3.175 kg

Schub: trocken 139,4 kN, mit Nachbrenner: 169,2 kN

Luftdurchsatz: 186 kg/s

Verdichtungsverhältnis: 15,5:1

Da der Flugzeugrumpf der Concorde schlank ist und der Bug spitz zuläuft, ist das Cockpit nicht sehr groß. Dennoch stehen dem Kapitän (links), Copiloten (rechts), dritten Besatzungsmitglied (vor der System-Management-Bedientafel rechts dahinter) sowie einem außerplanmäßigen Besatzungsmitglied (hinter dem Kapitän) bequeme Sitzplätze zur Verfügung. Die Schalter sind gruppenweise am Cockpithimmel an Bedientafeln angeordnet. In den Seitenkonsolen sind Wetterradaranzeige, Fernschreiber, Sauerstoff- und Bordsprechanlagenanschlüsse untergebracht. In der Mittelkonsole befinden sich die Kontrollhebel für Triebwerk, Funkgerät, Navigationscomputer und andere Geräte. Die Bedientafel des Piloten ist auf der gegenüberliegenden Seite.

Einige Grundinstrumente unterscheiden sich sehr von denen eines Privatflugzeugs, obwohl ihre Funktion die gleiche ist. Der Luftgeschwindigkeitsmesser hat beispielsweise zwei Anzeiger: einen für die Knotengeschwindigkeit und einen für den Sicherheitsgrenzwert. Eine dritte Indexmarkierung wird automatisch an der Anzeigenblattkante zur Darstellung der Mindestsicherheitsgeschwindigkeit festgelegt, während die Digitalablesung – ähnlich wie beim Kilometerzähler eines Autos – die korrekte Geschwindigkeit bis auf drei Stellen nach dem Komma angibt.

Die Concorde hat ferner einen zweiten Höhenmesser, den sogenannten Radarhöhenmesser. Dieses Gerät sendet Radiowellen zur Erdoberfläche, die zurückgestrahl werden, wobei die Zeit zur Zurücklegung der gesamten Entfernung gemessen wird. Ein Radarmesser misst den leeren Raum zwischen dem Flugzeug und dem darunterliegenden Land oder Meer. Die Ablesung verändert sich beim Überflug von Unebenheiten, wie z.B. Berge.

Bei der Concorde wurden von vorn herein Vorkehrungen für die Blindlandung und Allwettertauglichkeit eingeplant. Das Kernstück des Navigations- und Flugsteuersystems der Concorde sind die “Trägheitsplattform” und ein Digitalcomputer.

Der Computer kann zur vollständigen Überwachung des Treibstoffmanagements benutzt werden. Überdies kann er entscheiden, welcher Flugweg für die horizontale und vertikale Ebene am besten ist, um Flugzeit und Treibstoffverbrauch auf das Minimum zu beschränke.

Die Besatzung bringt eine winzige Kassette mit an Bord. Sie enthält ein Videoband, das auf dem in der Instrumententafel befindlichen Bildschirm die Einzelheiten der erforderlichen Flugroute und mögliche Umleitungen zu anderen Flughäfen einspielt. Das Navigationssystem überwacht fortwährend die Videobanddarstellung, so dass sich die Lage des Flugzeugs immer im Mittelpunkt des Bildschirms befindet. Das Display zeigt darüber hinaus die Lage des Flugzeugs mit Hilfe anderer Navigationsmethoden an, wozu externe oder bodenunabhängige Funk- und Radarsysteme herangezogen werden.

Obgleich die gesamte Flugstrecke vor dem Start in die zwei Computer gespeichert werden kann, ist es auch möglich, die Kartenvorlage manuell zu betätigen. Durch Knopfdruck werden die geographischen Koordinaten eines Ortes in einen der Computer gespeichert.

Obwohl die Doppelcomputer die Steuerinformationen liefern können, wird der Ist-Flugweg der Concorde durch 2 Elliott-Bendix Autopiloten gesteuert, die sich gegenseitig überwachen. Sollte ein Autopilot versagen oder einen erlaubten Grenzwert überschreiten, übernimmt der andere automatisch die gesamte Steuerung. Der Autopilot übernimmt primär die Einhaltung der Fluglage, Festlegung und Einhaltung der Dienstgipfelhöhe, Einhaltung der Geschwindigkeit usw.

Die wegweisende Technik hatte eines nicht verhindern können. Die Concorde war von Anfang an ein kommerzieller Flop. Ursprünglich sollten rund 200 Maschinen produziert werden. Anfang der 70er Jahre zeigten die Airlines auch reges Interesse an dem schnellen Flugzeug und bestellten viele Optionen. Dann aber trat ein Sinneswandel in der Gesellschaft ein, so dass schließlich nur die beiden staatlichen Airlines “British Airways” und “Air France” je eine kleine Flotte übernahmen.

Mangels Nachfrage wurde der Serienbau der Concorde schon 1979 eingestellt, nach nur 3 Jahren und 16 gebauten Exemplaren. Bis zum Ende waren nur noch 12 Exemplare im Einsatz (7 britische und 5 französische), die ausschließlich zwischen London beziehungsweise Paris und New York flogen. Der Preis für einen Hin- und Rückflug Paris-New York lag 2003 bei rund 8.000 Euro.

Das geringe Interesse hatte verschiedene Ursachen:

Zunächst störte der gewaltige Durst der Concorde. Für den schnellen Flug braucht sie vier mal soviel Kerosin wie ein normaler Jet. Entscheident war aber die große Ölkriese von 1973 (Stichwort: Fahrverbot an Sonntagen), die den Preis für Treibstoff dauerhaft in die Höhe trieb. Wegen des hohen Verbrauchs ist auch die Reichweite des schnellen Vogels begrenzt. Zum direkten Sprung über den Pazifik langt es nicht. Ferner verweigerten viele Länder eine Überfluggenehmigung im Überschall. Das mag am Fluglärm gelegen haben – doch dürften im Falle der USA auch nationale Eifersüchteleien eine Rolle gespielt haben. So verkehrte die Concorde nur über dem Atlantik, von Paris und London nach Washington und New York.

Die Concorde flog über 27 Jahre lang ohne grössere Zwischenfälle. Diese Sicherheits-Statistik blieb bis zum 25. Juli 2000 ungetrübt, als eine der noch fliegenden “Air France” Concordes kurz nach dem Start bei Paris abgestürzt ist, wobei alle Insassen ums Leben kamen.

Nach einem Untersuchungsbericht von 2001 hat ein beim Startvorgang überrolltes Metallteil einen Reifen zerstört und ein hierdurch hochgeschleudertes Gummiteil beim Auftreffen auf einen Treibstofftank der linken Tragfläche diesen zum Bersten gebracht. Deshalb traten etwa 100 Liter Kerosin pro Sekunde aus, die möglicherweise durch Funkenbildung oder einen Kurzschluss im Fahrwerksbereich in Brand gesetzt wurden. Aufgrund der Ereignisse wurden alle Maschinen vorerst aus dem Verkehr genommen.

Air France und British Airways unternahmen umfangreiche Sicherheitsverbesserungen am Tank und am Fahrgestell. Unter anderem entwickelte Michelin sogar einen neuen Reifen, so dass man den Flugverkehr kurzfristig erneut aufnahm.

Dennoch wurde kurze Zeit später die gesamte Flotte ausser Dienst gestellt. Ausschlaggebend waren wirtschaftliche Erwägungen wegen weiter steigender Treibstoffpreise bei gleichzeitiger Abnahme der Nachfrage.

Ausserdem sollen feine Risse an den Tragflächen als Folge von Materialermüdung durch die hohe Beanspruchung festgestellt worden sein, deren Beseitigung weiteren Wartungsaufwand bedeutet hätte.

Impressum

Datenschutz

Copyright © luftfahrtlexikon.com